Decadenza e rinascita

Inizia così la decadenza del Caffè, che peggiora ancora di più durante la Grande Guerra. A parte il restauro del Pedrocchino, tra il 1924 e il 1927, la struttura è abbandonata. Durante gli anni ’30 e il fascismo il Pedrocchi viene spogliato di gran parte degli arredi originali disegnati dallo stesso Jappelli.

Ma il momento più buio è quando, dopo la seconda guerra mondiale, si decide di restaurare il Caffè. L’architetto autore dello scempio si chiama Angelo Pisani: modifica il piano superiore, trasforma il vicolo retrostante in una galleria coperta da vetrocemento da cui ricava negozi, un telefono pubblico e una fontana in bronzo, sventrando parte dell’Offelleria, del Ristorante e demolendo la Sala del Biliardo. Viene sostituito lo storico bancone in marmo con banchi di foggia moderna, viene installata una fontana luminosa al neon e le carte geografiche della sala centrale, caratterizzate dalla rappresentazione rovesciata delle terre emerse (curiosamente il sud viene rappresentato in alto) vengono sostituite da specchi.

Durante gli anni ’80 e 90′ il caffè rimane chiuso fino a quando, nel 1994, si decide di recuperare i locali e ripristinare l’aspetto originale della struttura, con un progetto diretto dall’architetto Umberto Riva. Il 22 dicembre 1998 il caffè viene restituito ai cittadini di Padova.

La facciata:

Jappelli si trovò a dover progettare su una pianta irregolare. Risolse il problema costruendo un edificio di forma triangolare con diverse facciate. Quella su via VIII Febbraio, sulla quale si affacciano le tre sale interne e quella principale, caratterizzata dalle due famose logge doriche, unite visivamente da un’altra loggia corinzia al piano nobile. Davanti le logge si trovano quattro leoni in pietra scolpiti dal Petrelli, imitanti quelli in basalto che ornano la cordonata del Campidoglio a Roma. L’edificio è in stile neoclassico, il prediletto dallo Jappelli, che era un acceso sostenitore degli ideali illuministi.

Il caffè fu aperto al pubblico nel 1831, ma nel 1836 fu aggiunto un nuovo corpo, il cosiddetto Pedrocchino, destinato a offelleria (pasticceria). Una costruzione neogotica dal gusto fiabesco che poco si lega al rigore neoclassico del resto, riflesso del viaggio a Londra che Jappelli aveva fatto l’anno precedente. E’ già un sintomo dell’eclettismo degli stili che l’architetto poi svilupperà nella decorazione delle stanze del piano nobile.

|

Piano terra

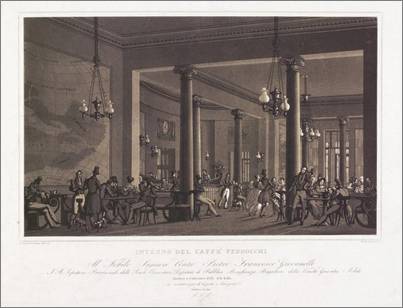

Il piano terra si articola in tre sale: quella centrale, la Sala Rossa, è la più grande di tutte. Tripartita da colonne ioniche è decorata dalle caratteristiche carte geografiche capovolte, ripristinate nell’ultimo restauro così come il bancone scanalato di Jappelli al centro della sala. Ai suoi lati, simmetricamente, si aprono: la Sala Bianca, che conserva in una parete il foro di un proiettile sparato nel 1848 dai soldati austro-ungarici contro gli studenti in rivolta contro la dominazione asburgica e La Sala Verde che, per tradizione, era destinata a chi voleva accomodarsi e leggere i quotidiani senza obbligo di consumare. I nomi delle tre sale sono stati dati in onore dei colori della bandiera italiana dopo l’Unità. Completa il piano terra la Sala Ottagona o della Borsa, destinata in origine alle contrattazioni commerciali che fu rimaneggiata nello sciagurato restauro del 1950 e poi nell’ultimo del 1999.

|

Piano Nobile (2nd floor):

Il piano nobile fu inaugurato in occasione del IV Congresso degli Scienziati Italiani nel 1842. E’ stato concepito come ridotto: diversi ambienti dedicati ad ospitare feste o riunioni riservate. L’ingresso al piano superiore, situato in una delle due logge, è costituito da uno scalone d’onore, terminante con un nicchione decorato a stucco con immagini di muse danzanti.

La sala più grande è la Sala Rossini, destinata alle feste da ballo e attorno ad essa si articolono otto sale, ciascuna decorata con uno stile diverso: etrusca, greca, romana, rinascimentale, ercolana, egizia, moresca. Si aggiungono inoltre il cosiddetto “stanzino barocco” e, nel corpo del Pedrocchino, la Sala medioevale in stile gotico. Il programma decorativo di questi ambienti ha già il gusto del revival, attraverso una rivisitazione degli stili del passato qui ecletticamente accostati. Non è esclusa però una lettura esoterica o massonica (Jappelli era un affiliato all’associazione).

Sala Rossini:

La sala da ballo, come è scritto su una delle pareti, è dedicata a “Gioacchino Rossini splendore e forza del canto italiano”. E’ la più grande delle sale non solo in pianta, ma anche in altezza. Lo stile è quello impero o neoclassico, in linea con lo stile architettonico esterno. Il tema è la musica, simboleggiata anche dalle lire in stucco dorato sul soffitto. Su una parete c’è il vano apposito per ospitare l’orchestra, come se fosse su un finto palco con il sipario tirato in alto. Oggi la Sala da Ballo ha un che di modesto, con quelle seggioline di plastica rosse che proprio non le rendono giustizia.

|